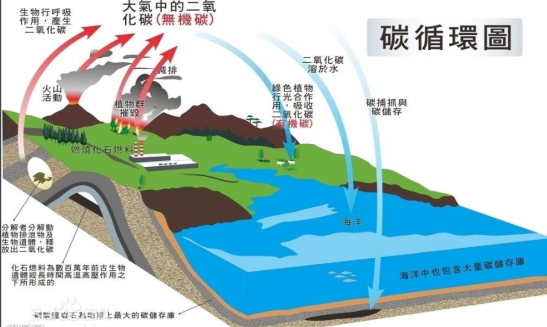

图1 土壤生物地球化学循环概图

碳是名列首位的营养元素。碳营养的重要性,在于其提供构建植物体内各有机成分的必需成分——碳架,包括链状、环状的各类碳架,是植物合成糖类、蛋白质、氨基酸、酶、激素、信号传递物质等的基础物质。植物营养学理论指出,碳是植物营养中的大量元素,碳在植物体内的含量平均为45%左右,远超大中微量元素之和数倍之多。

作物依靠自然状态的二氧化碳营养,仅能补充满足其需求的碳量的五分之一,长期处于“碳饥饿”中。通过施肥补碳,可以有效地消除“碳饥饿”而实现碳平衡。

土壤有机质是指存在于土壤中的所有含碳的有机物质。它含有作物生长所需要的各种营养成分,具有保水、保肥和缓冲作用,能够促进团粒结构的形成、改善土壤物理性质,减轻或消除土壤中农药的残毒和重金属污染。最近的研究表明,在施肥过程中,通过补碳可实现碳与其他元素的养分平衡,增产效果很明显。

根据生产实践的补碳的经验,受农药或受寒露风危害的水稻等作物喷施有机碳肥也有良效。这与受害作物的光合作用受阻、碳水化合物合成不足有关。喷有机碳肥可以补充光合产物,因而可减轻药害或冷害。可见,碳营养补充与土壤碳循环息息相关。

土壤碳循环是碳在大气、陆地生命体和土壤有机质几个分室中的迁移、转化过程,是生物界能量转化的主要形式,主要由生命过程所驱动。土壤碳循环涉及到以下几个环节:

1、土壤光合作用

指绿色植物吸收太阳光的能量,同化CO2和H2O,制造有机物质(碳水化合物)并释放氧的过程,是土壤碳循环中重要的碳同化途径。

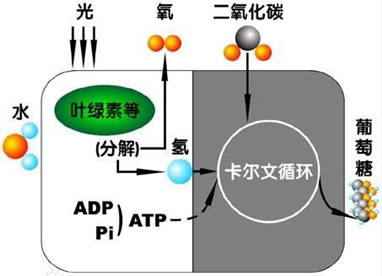

(1)根据光需与否分为光反应和暗反应(图2)。

图2 光合作用

(2)根据蓄积能量和形成有机物的先后顺序,光合作用大致可以分为原初反应➜电子传递和光合磷酸化➜碳同化。

(3)植物叶片中的叶绿体既是植物光合作用的重要场所,也是植物细胞生物化学活动的中心之一。

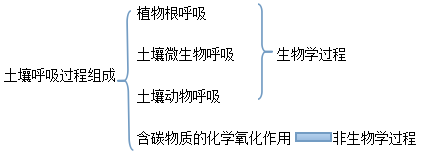

2、土壤呼吸作用

碳以CO2的形式从土壤向大气圈的流动是土壤呼吸作用的结果。

3、土壤碳的固定

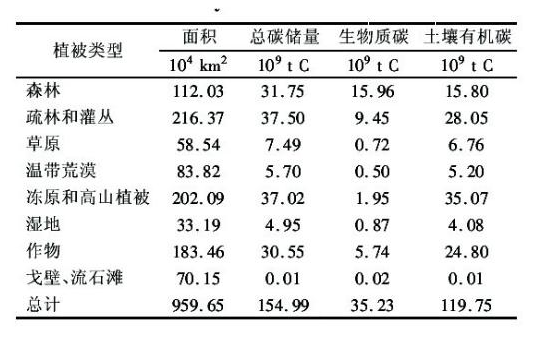

当光合作用同化固定的碳量大于呼吸作用消耗的碳量时,即形成碳素在土壤中的固定。全球气候变暖下,提高土壤的固碳能力和潜力,实现碳的减排,关键在促进光合作用减少呼吸作用,延长有机碳在土壤中的存留时间。一般土壤碳储量大小顺序为:湿地土壤>森林土壤>草原土壤>农田土壤,表1是中国各类陆地植被的碳储量。

表1 中国各类陆地植被的碳储量

4、土壤碳循环与全球气候变暖

陆地生态系统与大气的气体交换出C02外,还有CH4、N2O、NO、CO、H2S等痕量气体的交换。图3是碳循环中CH4、CO与CO2、有机物之间的转化关系图。

图3 碳循环中CH4、CO与CO2、有机物之间的转化关系

(1)引起CO2浓度升高的主要原因是土地利用的改变和燃烧化石燃料。由于燃烧矿物燃料以及其他工业活动,二氧化碳的生成量每年成倍增加,打破了自然界原有的平衡,导致气候异常。

(2)矿物燃料的不完全燃烧和自然过程均会产生部分一氧化碳,一氧化碳在大气中存留时间很短,主要是被土壤中的微生物所吸收,也可通过一系列化学反应转化为二氧化碳。

(3)CH4的排放主要来源于湿地土壤(自然湿地和水田)、白蚁和动物粪便、海洋、动物、污泥和化石燃料。CH4的代谢比CO2更为复杂。